年収の壁・支援強化パッケージの対応について

厚生労働省は企業の人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、年収の壁・支援強化パッケージに基づき、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を実施しております。厚生労働省からの通知に基づき、横河電機健康保険組合における具体的な取り扱いは以下のとおりといたしましたので、お知らせいたします。

1.概要

健康保険の被扶養者の認定に当たっては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等にて収入要件(※1)を満たしているかどうかの確認をしているところ、短時間労働者である被扶養者について、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収が130万円(※2)以上となる場合において、一時的な収入変動である旨を事業主(勤務先)が証明することで、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとする。

ただし、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。

2.適用年月日

令和5年10月20日

厚生労働省から発出された日以降の適用となります。よって、発出日前の扶養認定および被扶養者に係る確認については遡っての適用とはなりません。

3.対象者

- ①現在、当健保組合の被扶養者となっている方

- ②現在、当健保組合以外で被用者保険の被扶養者となっており、被保険者の入社等で1日も空かずに、新たに当健保組合の被扶養者の申請をする方

4.適用となる収入要件

人手不足等の事情に伴う労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としているため、下表の二重下線が引いてある部分についてのみ、対象となります。

| 認定対象者 | 申請時 | 認定後 | |

|---|---|---|---|

| 同居 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)(※3) | 直近3ヶ月の収入が月額平均125,000円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

どの12ヶ月をとっても150万円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

| 60歳未満 | 直近3ヶ月の収入が月額平均108,334円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

どの12ヶ月をとっても130万円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

|

| 60歳以上および障がい者 | 直近3ヶ月の収入が月額平均150,000円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

どの12ヶ月をとっても180万円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

|

| 別居 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)(※3) | 直近3ヶ月の収入が月額平均125,000円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

どの12ヶ月をとっても150万円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

| 60歳未満 | 直近3ヶ月の収入が月額平均108,334円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

どの12ヶ月をとっても130万円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

|

| 60歳以上および障がい者 | 直近3ヶ月の収入が月額平均150,000円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

どの12ヶ月をとっても180万円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

(注意)

- 雇用保険失業給付などの給付金の日額においては対象となりません。

- フリーランスや自営業など、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象となりません。

- 一時的な収入変動であっても、被保険者の年収の2分の1未満である要件に該当しない場合は認定できません。

- 一時的な収入変動であっても、別居の場合において、被保険者からの送金額を上回る金額になった場合は認定できません。

5.判定方法(連続2回のカウント方法)

判定期間は、毎年6月1日~翌年5月末日までを1つの判定期間とします。

【判定期間①】 令和5年10月20日(適用年月日)~令和6年5月末日まで

【判定期間②】 令和6年6月1日~令和7年5月末日まで

【判定期間③】 令和7年6月1日~令和8年5月末日まで

- それぞれの判定期間内に複数回、収入が超えた場合も期間内であれば1回とカウントします。(ただし、それぞれ超えた時期について提出書類が必要となり、今回の措置の対象になると判断した場合に限る)

- あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について連続2回までが上限となります。よって、連続3回目となった場合は、被扶養者として認められません。

具体例はこちら

6.提出書類

- 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(※2)

- 雇用契約書(※3)、もしくは当健保組合指定の「雇用内容証明書」

上記2点の書類が必要になります。どちらか一方では審査不可となります。また、審査のうえ必要と判断した場合は、他の書類を求めることがあります。なお、すべての提出書類を確認したうえで総合的に判断いたしますので、上記の証明書をもって必ず認定されるということではありませんのでご注意ください。

7.提出時期

- 現在、当健保組合の被扶養者となっている方・・・毎年の被扶養者調査時

- 現在、当健保組合以外で被用者保険の被扶養者となっており、被保険者の入社等で1日も空かずに新たに当健保組合の被扶養者の申請をする方・・・被扶養者申請時

※1 被扶養者の収入要件

| 認定対象者 | 被扶養者申請時 | 被扶養者認定後 | |

|---|---|---|---|

| 同居 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)(※3) | 直近3ヶ月の収入が月額平均125,000円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

どの12ヶ月をとっても150万円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

| 60歳未満 | 直近3ヶ月の収入が月額平均108,334円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

どの12ヶ月をとっても130万円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

|

| 60歳以上および障がい者 | 直近3ヶ月の収入が月額平均150,000円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

どの12ヶ月をとっても180万円未満、 かつ被保険者の年収の2分の1未満である |

|

| 別居 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)(※3) | 直近3ヶ月の収入が月額平均125,000円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

どの12ヶ月をとっても150万円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

| 60歳未満 | 直近3ヶ月の収入が月額平均108,334円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

どの12ヶ月をとっても130万円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

|

| 60歳以上および障がい者 | 直近3ヶ月の収入が月額平均150,000円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

どの12ヶ月をとっても180万円未満、 かつ仕送り額より少ないこと |

※2

60歳以上の方または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は180万円。配偶者(内縁関係を含む)を除く、19歳以上23歳未満の方(※3)は、150万円。

※3

19歳以上23歳未満の収入要件の年齢については、その年の12月31日現在の年齢で判定する。また、19歳以上23歳未満の収入要件の適用は令和7年10月1日以降とする。

※4

事業主(勤務先)の社印が必要です。社印がないものは審査不可となります。

※5

交通費等を含んだ1ヶ月の収入金額がわかる雇用契約書が必要です。よって、交通費の金額の記載がないものや勤務時間等が「シフトによる」となっているものについては、具体的な収入金額が算出できないため、審査を行えません。その場合は、当健保組合指定の「雇用内容証明書」を事業主(勤務先)に記入していただき、提出してください。

対象者適用要件表

| 対象者 | 現在、被扶養者となっている方(3.対象者①) | 新たに被扶養者の申請をする方(3.対象者②) |

|---|---|---|

| 適用年月日 | 令和5年10月20日 | |

| 適用条件 | 人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収が130万円(※2)以上となる場合において、一時的な収入変動である旨を事業主(勤務先)が証明すること。 | |

| 判定方法 | 毎年6月1日~翌年5月末日までを1つの判定期間とする。 連続2回までを上限とする。 |

|

| 提出書類 |

|

|

| 提出時期 | 毎年の被扶養者調査時 | 被扶養者申請時 |

「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いについてのQ&A

-

今回の措置はいつから適用されますか。

厚生労働省からこの措置に係るQ&Aが発出された令和5年10月20日以降の扶養認定および被扶養者に係る確認から適用となります。

なお、発出日前の扶養認定および被扶養者に係る確認について、遡っての適用とはならない旨も厚生労働省から通知されております。 -

令和5年度の被扶養者調査で130万円を超えたことが判明したため、被扶養者削除となりました。遡って適用になり、被扶養者削除が取り消しになりますか。

取り消しになりません。

A1にもある通り、令和5年10月20日より前に遡っての適用とはならないため、令和5年度の被扶養者調査の審査結果が取り消しになることはありません。

なお、令和6年度の被扶養者調査で令和5年10月20日より前に130万円を超えたことが判明した場合についても、この措置は適用にならないため、被扶養者削除となります。

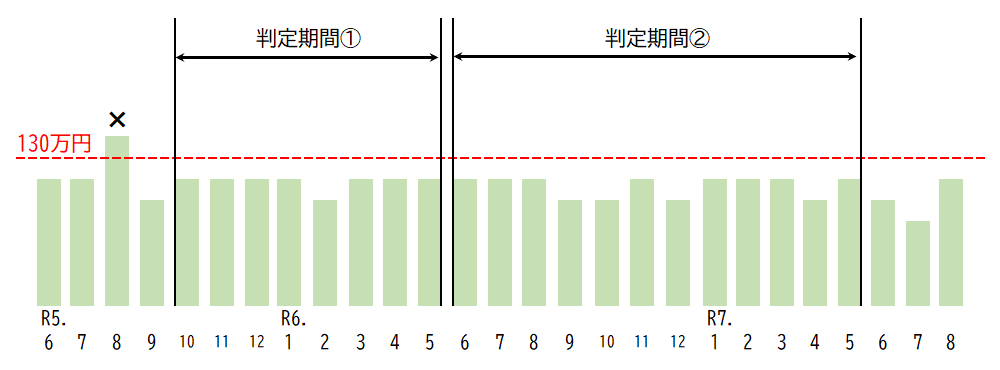

- 令和5年8月に令和4年9月~令和5年8月までの12ヶ月間の給与合計が130万円を超えた

⇒ 適用年月日以前のため、被扶養者削除となる

- 令和5年8月に令和4年9月~令和5年8月までの12ヶ月間の給与合計が130万円を超えた

-

今回の措置はどのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められますか。

主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当が想定されます。

具体的には- 他の従業員が退職・休職したことにより、当該労働者の業務量が増加した場合

- 当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加した場合

- 突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した場合

一方で、基本給が上がった、恒常的な手当が新設された、所定の勤務時間が長くなった、恒常的に支払われる賞与 が増額した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては一時的な収入変動とは認められません。 -

「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまでになりますか。

具体的な上限額は決まっておりませんが、保険者(当健康保険組合)において事業主(勤務先)の証明や雇用契約書等も踏まえつつ、当該増収が一時的なものかどうかを確認することとなります。

なお、法令や通知に基づき、被保険者の年収の2分の1要件や仕送り額との比較において、被保険者が被扶養者の主たる生計維持者と認められないとなった場合は、被扶養者の認定が取り消されることとなります。 -

フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置の対象となりますか。

対象になりません。

今回の措置は、あくまでも事業主(勤務先)の人手不足等の事情に伴う労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。 -

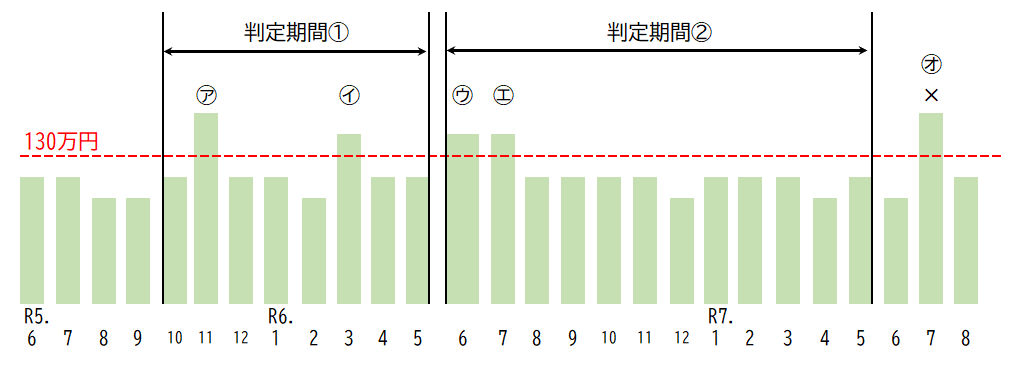

連続2回の具体的なカウント方法を教えてください。

具体例は以下の通りとなります。

(例)現在、被扶養者となっている方に一時的な収入変動があった場合

- ㋐令和7年11月に令和6年12月~令和7年11月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 1回目

- ㋑令和8年3月に令和7年4月~令和8年3月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 1回目

⇒ 令和8年度被扶養者調査時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要(㋐㋑それぞれの期間について必要)

- ㋒令和8年6月に令和7年7月~令和8年6月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 連続2回目

- ㋓令和8年7月に令和7年8月~令和8年7月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 連続2回目

⇒ 令和9年度被扶養者調査時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要(連続した期間のため㋒㋓合算で可)

- ㋓令和9年7月に令和8年8月~令和9年7月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 連続3回目

⇒ 連続2回を超え、連続3回目となるため、扶養削除となる

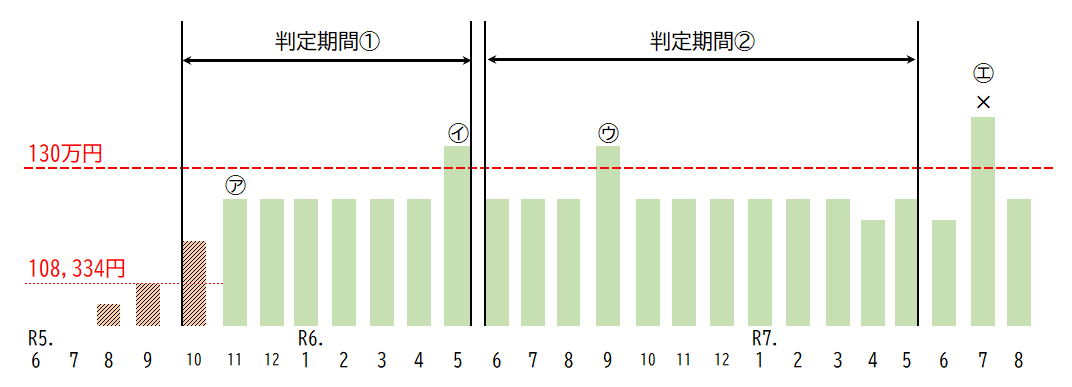

(例)被保険者が令和7年11月1日付の入社(資格取得)時、被扶養者の申請をする方に一時的な収入変動があった場合

- ㋐令和7年11月の被扶養者申請時に直近3ヶ月(令和7年8月~10月)の月額平均が108,334円を超えた ⇒ 1回目

⇒ 申請時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要

- ㋑令和8年5月に令和7年11月(資格取得月)~令和8年5月までの7ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 1回目

⇒ 令和8年度被扶養者調査時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要

- ㋒令和8年9月に令和7年11月(資格取得月)~令和8年9月までの11ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 連続2回目

⇒ 令和9年度被扶養者調査時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要

- ㋓令和9年7月に令和8年8月~令和9年7月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 連続3回目

⇒ 連続2回を超え、連続3回目となるため、扶養削除となる

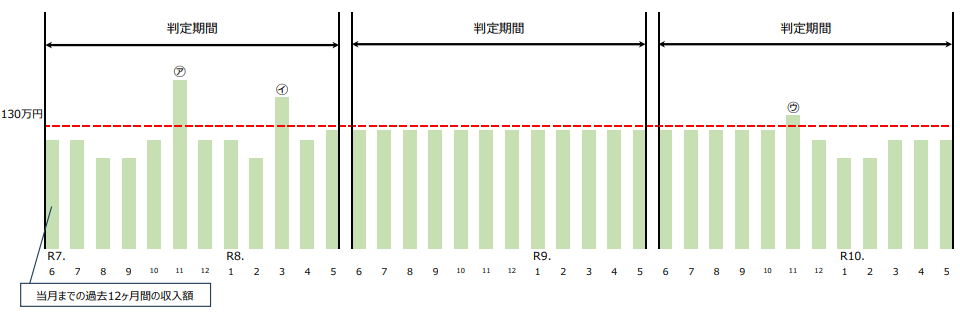

なお、「連続」なので、連続していない場合、回数はリセットとなります。

- ㋐令和7年11月に令和6年12月~令和7年11月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 1回目

- ㋑令和8年3月に令和7年4月~令和8年3月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 1回目

⇒ 令和8年度被扶養者調査時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要(㋐㋑それぞれの期間について必要)

- ㋒令和9年11月に令和8年12月~令和9年11月までの12ヶ月間の収入合計が130万円を超えた ⇒ 1回目

⇒ 令和10年度被扶養者調査時に事業所の証明+雇用契約書の提出必要

-

判定期間内に同一の職場で複数回、収入が超えました。提出書類は複数回分、必要になりますか。

複数回分、必要になります。

収入が超えた時期すべてについて、一時的な収入の変動かどうかを確認いたしますので、複数回該当した場合は、同一の職場であったとしても複数回分(複数枚)、必要となります。 -

複数の職場に勤務しており、それぞれの勤務先で一時的な収入変動がありました。すべての職場から証明が必要ですか。

すべての職場からの証明が必要です。

-

事業主(勤務先)の証明書を提出しさえすれば、引き続き被扶養者に該当するということですか。

該当するということにはなりません。

雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込が恒常的に130万円(※2)以上となることが明らかであるような場合には被扶養者には該当しません。また、被扶養者の要件は収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることも考えられます。 -

勤務先で社会保険に加入することになりました。この場合も今回の措置の対象になりますか。

対象になりません。

勤務先で正社員として働かれる場合や、パート・アルバイトであっても社会保険の適用要件を満たす場合には社会保険の被保険者となる必要があるため、収入要件を満たしていた場合であっても被扶養者にはなれません。 -

税法上の扶養にも適用されますか。

適用されません。

今回の措置は健康保険等の被扶養者認定および国民年金第3号被保険者の認定のみに係る取り扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取り扱いになります。

税法上の扶養制度に関するお問い合わせは、被保険者の勤務先ご担当者にご確認ください。